Первые упоминания о Воронеже в анналах российской истории относятся к концу XVI в.; ныне общепринятой датой основания города Воронежа считается 1585 год, хотя иногда называется и чуть более поздняя дата — 1586 год. Суть разночтений сводится к тому, что именно полагать за точку отсчёта — документы об упоминании Воронежа, указ о его учреждении, даты де-юре и де-факто начала строительства города.

Единого мнения у историков на этот счёт нет (как, впрочем, и общепринятой трактовки происхождения слова «Воронеж»), однако, некоторые из них полагают, что Воронеж как торговый пункт возник значительно ранее, – еще в XII в.[1] Вероятно, Воронеж, лежавший на Азово-Донском торговом пути, изначально выполнял роль перевалочного пункта, был местом погрузки и обмена товаров, располагал соответствующими сооружениями, складами и пристанями.

Географическое положение Воронежа с его протяжёнными равнинными территориями делало его удобной добычей для кочевых племён, которыми в средние века изобиловал край. На Воронежских просторах часто появлялись племена печенегов, половцев, а впоследствии и татар. Но не только кочевники грабили Воронежский край; довольно часто и русские князья со своими дружинниками в междоусобной борьбе разоряли здешние населённые пункты. Поэтому, несмотря на довольно выгодное географическое положение, богатые плодородные земли и леса, территории Воронежского края долгое время находились в запустении.

Воронежские земли, как, впрочем, и другие территории Руси, в полной мере испытали на себе последствия нашествия хана Батыя: множество людей погибло, ещё больше угнали в степь; из 74 городов Древней Руси (известных археологам), 49 разорил Батый.[2] Хозяйство страны было полностью разрушено, угасли многие ремёсла (например, стеклодувное), торговля затихла, люди обнищали. Каменное строительство прекратилось почти на сто лет.

О безлюдии, царившем на воронежских просторах на протяжении многих десятилетий, сообщают нам источники тех лет. Так, венецианскому послу Контарини и московскому посланцу Марко Руфу, ехавшим в 1476 г. из Персии в Москву через воронежские степи, пришлось самим сколачивать плоты, чтобы переправляться через реки.[3]

Весьма показателен и тот факт, что в исторических документах второй половины XVI в. и первой половины XVII в. принадлежащая России обширная почти не заселенная территория лесостепи и степи, расположенная к югу от тульских и рязанских земель, называлась «Диким полем» или просто «Полем». «Поле» в те времена понималось как неосвоенная, дикая территория.[4]

По огромным пространствам Поля в поисках добычи перемещались орды кочевников. Их основной целью были грабежи и захват невольников, которые впоследствии продавались в рабство. При нападениях главным оружием кочевников была внезапность; в открытый бой они старались не вступать. Известный краевед Л. Вейнберг отмечает эту особенность следующим образом: «А являться не безвестно, не внезапно, было бы для татар чрезвычайно невыгодно, потому что в последнем случае, при первом набате, все окрестные жители со скотом и имуществом спасались в крепость, а вместо их выходили встречать незваных гостей вооружённые стрельцы и казаки с пушкарями, – встреча настолько нежелательная, что татары всегда поворачивали обратно, когда замечали, что о них проведали».[5] Одна из главнейших задач строительства Воронежа, таким образом, «заключалась в том, чтобы облегчить передачу вестей про приход воинских людей, другими словами – положить конец безвестным приходам кочевников».[6]

Но не только вооружённые отряды кочевников угрожали Воронежу. На просторах Дикого поля промышляли многочисленные группы «воровских черкас» — по сути дела, бандформирований, приходивших на Воронежскую землю с южных направлений. Как указывает д.и.н. В.Н. Глазьев, в 1613 и в 1614 годах города-крепости и их окрестности в Диком поле подвергались интенсивным атакам со стороны татар и «воровских» черкас. В десятипудовый воронежский вестовой колокол при известиях о вражеских нападениях били так часто, что он раскололся. [14]

Воронежский край в течение XVI и XVII в. многократно подвергался грабительским набегам татарских орд, о чём свидетельствуют исторические документы. Неожиданно нападая на русские города, татары грабили их, уводили женщин в свои гаремы, а мужчин и детей продавали на невольничьих рынках. Довольно часто татары облагали покорённые города данью. Однако и исправный платёж дани не спасал от набегов других орд (татар Ногайских, Крымских, Белгородских).

Не прекращались татарские нападения на Воронежские земли вплоть до конца XVII в. Так, в августе 1659 г., обойдя с запада русскую укрепленную линию – «Белгородскую черту», в район севернее Воронежа прорвался крымский хан Мухаммед-Гирей с многотысячной ордой. Воронеж в августовские дни 1659 г. готовился к отражению вражеской осады и возможного штурма города татарами. Воронежцы вырыли под городской стеной 4 «подлаза», чтобы совершать боевые вылазки из осажденного города. Но крымский хан не стал осаждать Воронеж. Захватив пленных в Воронежском уезде, отогнав стада скота, татары поспешили уйти в Крым.[7]

Война и грабежи как способ существования и хозяйственной жизнедеятельности был вообще характерен для кочевых народов с самых ранних времён: мирно заниматься земледелием и ремёслами считалось зазорным и недостойным занятием; воинская доблесть и захваченная добыча – вот что должно было приносить настоящую славу и большие деньги.

Очевидно, что соседство с племенами, имевшими такую систему ценностей, не сулило ничего хорошего и требовало ответных действий со стороны народов, ведущих оседлый образ жизни. Постепенно становилось понятным, что без надёжной защиты русских земель от разорительных набегов кочевников хозяйственную и торговую жизнь региона восстановить не удастся.

Решительные меры по защите мирных поселений были предприняты государственной властью в XVI в., после преодоления феодальной раздробленности Руси и образования централизованного государства. При этом для обороны российских рубежей и с целью беспокоящих нападений на крымских татар были использованы казаки, которые формировались в основном за счёт людей свободолюбивых и отчаянных, в том числе беглых крестьян и разбойников.

Перед Российским государством того времени стояла весьма непростая военно-экономическая задача – обеспечить оборону южных рубежей страны в условиях недостатка денежных ресурсов и упадка экономики, слабости государственной власти и наличия обширных неконтролируемых или слабо контролируемых территорий, на которых скрывались беглые люди, промышлявшие разбоем. И такой выход был найден.

Военно-экономическая модель защиты российских территорий, принятая к исполнению государственной властью, была проста и эффективна, – бороться с кочевниками силами беглых людей, казаков и преступников. При этом властями решалась двуединая задача: с одной стороны, оборона и беспокоящие набеги на татар осуществлялись силами не регулярного войска, а казацко-криминальными формированиями, которым негласно разрешалось грабить чужие территории; с другой стороны, если казачьи отряды несли потери, то гибли в основном люди с уголовным и бунтарским прошлым, что также было выгодно государственной власти.

Вообще говоря, идея обороны своих рубежей людьми беглыми и криминальными была уже к тому времени не нова, – ещё германский король Генрих I в Х в. поступал следующим образом: когда он видел, что какой-нибудь вор или разбойник хорошо владел мечом и был годен для войны, то он всегда избавлял его от заслуженного наказания, поселял в пригородах Мерзенбурга, давал ему поле и оружие и запрещал одно – грабить своих, но зато разрешал производить разбои у варваров. Масса подобного рода людей образовала настоящее войско на случай необходимости войны.[8] В российской практике отмеченные функции уже с XV в. выполняли казаки. Воронежский историк В.П. Загоровский, рассматривая историю взаимодействия Русского государства и казачества, отмечает: «Русское правительство правильно оценило военные возможности донского казачества. Уже вскоре после появления казаков на Дону оно пытается, причём не безуспешно, использовать казачество как боевую силу в борьбе с Турцией и Крымским ханством, для отражения турецкой и татарской агрессии. В грамотах, переданным казакам в 1570 г. с направлявшимся в Турцию русским послом И.П. Новосильцовым и в 1571 г. с атаманом Никитой Маминым, правительство Ивана IV призывает казаков «служить» царю, обещает жалованье. С 70-х гг. XVI в. начинается и посылка этого жалованья, сначала эпизодическая, а в XVII в. регулярная».[9]

Одновременно с привлечением казачества на службу государству Иван IV (Грозный) занялся построением защитных линий на южных рубежах Руси. Так, в январе 1571 г. Иван Грозный приказал князю М.И. Воротынскому заняться совершенствованием сторожевой и дозорной службы на южных рубежах страны. До этого момента имелось всего 73 сторожи. (Сторожа, в Русском государстве XV-XVII вв. – конные посты впереди засечной черты, т. е. засек, частоколов, рвов, валов). В сторону Воронежа в тот период высылались дозоры из города Ряжска на три пункта: «на Воронеж под Большой лес у Хобота; на верх Ломовой у Ногайской дороги; на Большие Рясы по дороге от Рясок до устья Воронежа».[10]

Позднее, в период царствования Фёдора Ивановича, принимается решение о строительстве целого ряда городов-крепостей, среди которых наиболее значительными стали Белгород и Воронеж.

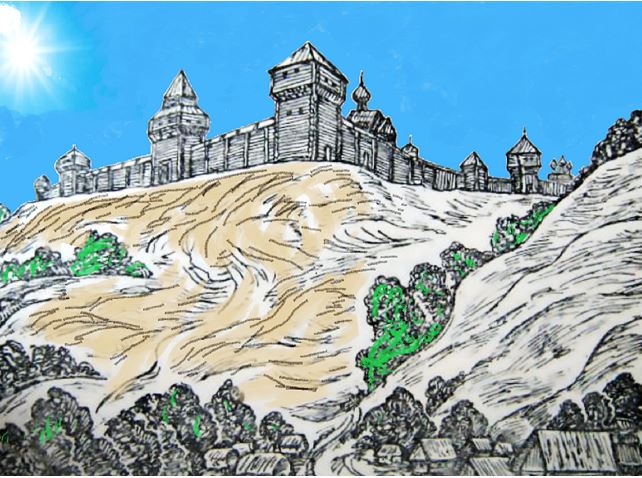

Строительство города на обрывистом и возвышенном берегу реки Воронеж не было случайным, – выбор места под населённый пункт производился по военно-экономическим соображениям; сама жизнь жёстко диктовала условия для обустройства новых поселений в Воронежском крае.

Важным обстоятельством при выборе места под город-крепость было его господствующее положение на местности, что было необходимо для наблюдения и успешного отражения внезапных нападений кочевников. Помимо этого, река Воронеж являлась для захватчиков естественным препятствием.

Не менее важными были и хозяйственные факторы. Наличие в непосредственной близости с городом реки было необходимо для межрегиональной и международной торговли (как средства транспортного сообщения), для рыболовства и бытовых нужд. В условиях отсутствия дорог с твёрдым покрытием транспортное и торговое сообщение между различными местностями в значительной степени затруднялось, а в весеннюю и осеннюю распутицу становилось чрезвычайно сложным делом. Соседство с городом судоходной реки снижало остроту транспортной проблемы, облегчало торговые операции и связь с другими (в том числе иностранными) регионами. По реке осуществлялся сплав леса, который служил основным строительным материалом для жителей Воронежа на протяжении XVII-XIX вв.

Река Воронеж была жизненно необходима местным жителям и ратным людям как источник питьевой и поливочной воды, как водоём для ловли рыбы и стирки белья, как акватория для водоплавающей домашней птицы и водопой для крупного и мелкого рогатого скота. Позднее река Воронеж станет незаменимым условием организации в городе шерстомоен и суконного производства. Иными словами, наличие рядом с городом реки стало важнейшим экономическим фактором и весомой предпосылкой для дальнейшего развития Воронежа как главного города Черноземья.

Первой постройкой в Воронеже стала его укрепленная часть – острог, который располагался на возвышенном правом берегу реки Воронеж в районе нынешнего главного корпуса университета и прилегающих к нему улиц (см. рисунок-реконструкцию ниже).

Так выглядел Воронежский острог в годы своего основания

Острог, по разным сведениям, имел окружность стен от 340 метров до полутора километров. За чертой города находился посад, заселённый ремесленниками и торговцами, а далее – различные слободы, [11] где обитало служилое сословие.

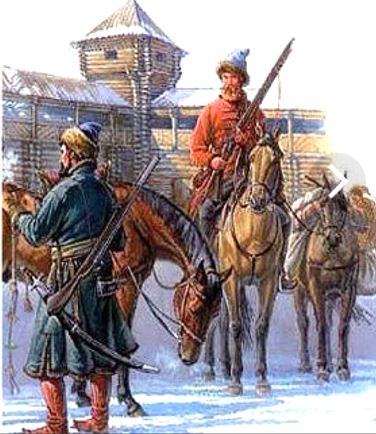

Первые жители Воронежа — служилые люди, сочетавшие службу и хозяйственную деятельность

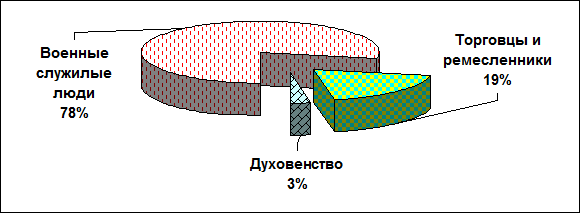

Гарнизон города насчитывал 1300-1400 человек. Основную массу населения составляли ратные люди, по большей части так называемые городовые и сторожевые казаки. Так, в 1615 г. в городе имелось 873 двора, из которых 685 принадлежали военным служилым людям, 163 посадскому люду (торговцам и ремесленникам, среди которых были бочарники, кузнецы, чеботари, сапожники, плотники, гончары, пекари), остальное – духовенству [12] (см. диаграмму на рис.1.3).

В силу специфики экономической ситуации торговля и предпринимательство в те годы часто сочетались с государственной и военной службой: в 1615 году в остроге числилось 63 торговые лавки; ими владели не только посадские торговые люди, но и атаманы, полковые казаки, стрельцы, пушкари, монастырские крестьяне.[13]

Экономика Воронежа изначально стала обслуживать военные интересы российского государства: город был обнесён крепостными стенами, перед которыми был отрыт ров. Жители и военный гарнизон в случае внезапного нападения неприятеля, как мы отмечали выше, по сигналу колокола должны были немедленно укрываться в укреплённой части города. В связи с высоким риском набегов торговля и ремесла в Воронеже в XVI в. развивались весьма своеобразно. Это была особая экономическая модель, со своими особенностями и характерными чертами — экономика набегов и разбоев, огромного хозяйственного, военного и бытового риска.

Основной функцией Воронежа стала охранная: местные воеводы брали под охрану различные русские и иностранные делегации, следовавшие в южном направлении и обратно, а также защищали от нападений караваны, снабжавшие казачьи формирования продовольствием, оружием и боеприпасами. Таким образом, Воронеж в XVI в. выполнял по большей части функции защитного и перевалочного пункта; его собственное аграрное и ремесленное производство было развито слабо, хотя природные ресурсы региона были весьма значительными.

В системе постоянных набегов организованных орд кочевников и спонтанных нападений больших и малых бандгрупп (из числа упоминаемых нами выше воровских черкас), сформированных из беглых крестьян и преступников, перед воронежцами стояла задача обнаружить противника своими силами, оповестить другие гарнизоны, задержать кочевников как можно дольше на водных переправах (где татары были особенно уязвимы), сделать засеки, разбросать металлические шипы для вывода из строя лошадей и пеших воинов, подготовить рвы и волчьи ямы, ловушки, капканы, атаковать обозы и отдельные подразделения разведчиков или отряды прикрытия. Осуществлялись при необходимости поджоги, в которых гибли незваные гости. Таким образом, выиграв время, можно было собрать силы для отпора значительному войску кочевников (сил и населения тогда у Русского государства было недостаточно для обороны больших пространств).

[1] Первые упоминания о Воронеже историки нашли еще в Ипатьевской летописи 1177 г. Но и до основания Воронежа как населенного пункта область была довольно густо заселена, – об этом свидетельствуют археологические раскопки. Так, на месте бывшего Акатова монастыря, в 600-700 м к северу от Чернавского моста, было расположено хазарское городище. См.: Воронеж: экономико-географическое исследование. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1986. – С.42. Следует также отметить и тот факт, что М.И. Славинский указывает на то, что Воронеж уже существовал в 1567 г. (был уже «значительным городом», «имел собственного воеводу», был «главным городом воеводства»). См.: Записки воронежских краеведов. Вып.3. Сост. А.И. Гайворонский. – Воронеж: Центр.-Чернозем. изд-во, 1987. – С.208.

[2] Прив. по: Цивилизации /Сост. А.М. Цирульников. – М.: Изд. дом «Совр. педагогика», 2000. – С.263.

[3] Прив. по: Воронеж. Сборник. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967. – С.175.

[4] См.: Загоровский В.П. Общий очерк истории заселения и хозяйственного освоения южных окраин России в эпоху зрелого феодализма (XVI век — начало XVIII века) /В кн.: История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. – С.3-4.

[5] Цит. по: Вейнберг Л.Б. Воронеж: исторический очерк //Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. Т.1. – Воронеж: Изд. Воронеж. Губерн. Стат. Комитета, 1886. – С.81.

[6] Там же. – С.83.

[7] Прив. по: Воронеж в документах и материалах. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – С.6.

[8] Прив. по: История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб: Полигон, М.: АСТ, 1999. – С.626.

[9] Цит. по: Загоровский В.П. Донское казачество и размеры донских отпусков в XVII веке /В сб.: Из истории Воронежского края. – С.133.

[10] Прив. по: Аббасов А.М. Воронежская крепость и ее строители /В кн.: Записки воронежских краеведов. Вып.3. – С.131.

[11] В слободах, т.е. отдельных городских кварталах, жили в основном привилегирован-ные сословия, освобожденные от некоторых государственных повинностей, взамен какой-либо специальной службе государству. По роду специальности известного сословия называлась и каждая воронежская слобода, – Казачья, Ямская, Пушкарская и проч.

[12] Прив. по: Гришин Г.Т. Воронеж в досоветскую эпоху /В кн.: Воронеж: экономико-географическое исследование. – С.44.

[13] Записки воронежских краеведов. – С.153.

[14] Глазьев В.Н. Российское Черноземье в Смутное время. Свидетельства документов.