С началом в 1941 г. Великой Отечественной войны воронежская экономика стала переводиться на военные рельсы, – в области уже в первый день войны было объявлено военное положение. Предприятия города и области уже в первые месяцы после начала боевых действий стали выпускать широкую линейку оборонной продукции — до 150 наименований, начиная от солдатских котелков и походных кухонь до бронепоездов и стрелкового оружия. На Воронежском паровозоремонтном заводе им. Дзержинского уже летом 1941 года выпускались боеприпасы разного типа, а к осени того же года было налажено производство лучших отечественных пистолетов-пулемётов ППШ [2].

Рабочие и служащие воронежских предприятий, жители сельских районов стали мобилизовываться на фронт; население было привлечено к строительству военных укреплений – дотов, «ежей», надолбов, рытью окопов и убежищ. В течение 1941 г. были начаты работы по эвакуации воронежских предприятий в глубь страны. В этом же году начались бомбёжки Воронежа.

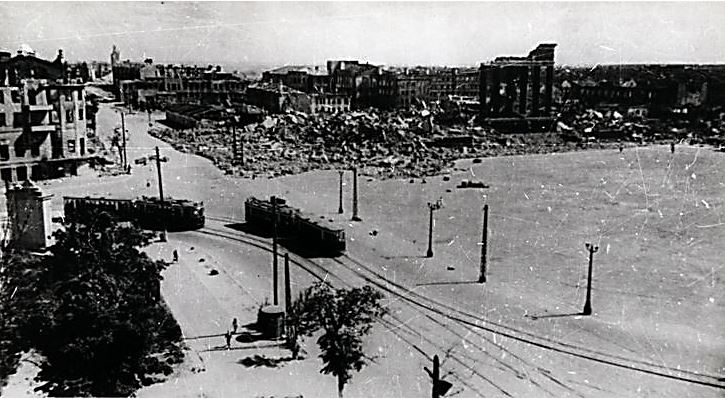

Воронеж. 1942. Площадь Ленина (тогда она называлась площадью 20-летия Октября). На заднем плане в центре — разбитое здание «Малого Утюжка» (известное в 2000-е годы как «дом под полотном» — снесено в 2019 г.). На месте 2-этажного дома после войны построено здание Облисполкома (Областной Администрации). Справа от пустого пьедестала (памятник Ленину был демонтирован фашистами) видно повреждённое здание Театра оперы и балета.

Экономика города и области оперативно переводилась на военное положение. Большая часть производственного потенциала Воронежа была в кратчайшие сроки эвакуирована в удалённые районы страны, где, по сути дела, были развёрнуты новые производства — механический завод был переведён в Узбекистан, в г. Андижан, завод им. Коминтерна — в Свердловск, завод им. Ленина — в г. Кунгур, на Северный Урал. С точки зрения планирования и организации практических работ, эвакуация промышленных предприятий, персонала и материальных ценностей в условиях интенсивных боевых действий представляется сложнейшей задачей, трудновыполнимой даже по современным меркам. Вряд ли рыночная экономика справилась с такой колоссальной проблемой — для этого требовалась железная рука государства и высокая исполнительская дисциплина партийных и советских органов.

Разрушенный Воронеж. 1943. Фото с самолёта. Видна улица Плехановская и руины на площади Ленина (в правом верхнем углу — там было взорвано немцами здание Обкома партии. На фотографии, представленной ниже, можно увидеть эти руины вблизи). Слева — Троицкий собор (на его месте находится ныне Институт связи).

В это трудно поверить, но часть левобережных предприятий Воронежа продолжала свою работу даже в 1942 году (до июльского прорыва немцев), под обстрелами и бомбёжками фашистов. Непрерывные работы осуществлялись на территории авиазавода, завода СК им. Кирова (который к концу 1942-го был практически полностью уничтожен), а также почти готового к пуску коксохимического завода (позже он стал именоваться «Машмет«, а потом Рудгормаш). Воронежские ветераны войны и труда свидетельствуют, что отработав 12-14 часовую смену, они добровольно шли на погрузочно-разгрузочные работы, осуществляя перевалку грузов для фронта.

Воронеж. 1943. Район площади Ленина

Многие работники воронежских предприятий записались в ополчение, обороняли город от авиаударов, шли в бой наравне с красноармейцами, участвовали в разминировании и строительстве оборонных сооружений. Имена этих людей увековечены в названиях улиц Воронежа — Лидии Рябцевой, Константина Феоктистова, Даниила Куцыгина, Анны Скоробогатько и других.

Нельзя не отметить и экономический вклад в разгром гитлеровцев простых и именитых воронежцев, рабочих, крестьян, интеллигенции. Вскоре после начала войны был добровольно начат сбор средств на нужды Красной Армии. Воронежцы отдавали что могли — золотые и серебряные украшения, деньги, сельхозпродукты. Всего было собрано, как писала газета «Правда» от 10 января 1943 г., свыше 37 миллионов рублей. Воронежский поэт и писатель С.Я. Маршак внёс в фонд победы 50 тысяч рублей. По инициативе сельчан Воронежской области было образовано общественное движение «Воронежский колхозник«, которое собирало и направляло средства на приобретение военной техники и снаряжения (см. фото выше — Танки от «Воронежского колхозника»).

Известны случаи, когда жители Воронежской области жертвовали на нужды армии огромные суммы. Так, пасечник Ераст Крамарев и Марфа Белоглядова приобрели на свои личные сбережения по танку Т-34 (см. фото ниже).

Летом 1942 г. немецко-фашистским войскам удалось захватить правобережную часть Воронежа, западные и южные районы Воронежской области. На оккупированных территориях фашистами проводилась целенаправленная политика по уничтожению экономического потенциала Воронежского края, – гитлеровцами были разрушены и сожжены производственные корпуса всех заводов, фабрик и мастерских в Воронеже, Семилуках, Острогожске, Россоши, Богучаре и других населённых пунктах, разграблены и вывезены все материальные ценности, которые не удалось оперативно эвакуировать.

Так выглядела площадь Ленина (тогда она называлась 20-летия Октября) в 1943 году. В верхней части фото видны руины здания обкома КПСС, взорванного фашистами — на его месте ныне располагается Никитинская библиотека.

Особенно пострадал в результате интенсивных бомбежек и уличных боев областной центр, – после освобождения Воронежа было установлено, что 92 процента жилых, производственных и административных зданий полностью уничтожено или сильно повреждено. Авиацией и артиллерией были разбиты мосты, дороги, железнодорожные, трубопроводные и электрические коммуникации.

Вид с площади Ленина на Кольцовский сквер. Воронеж.1945.

Практически всё, что было построено в Воронеже и области в последние десятилетия с величайшим напряжением сил всех воронежцев, было уничтожено войной. Экономический потенциал Воронежа и области был в значительной степени подорван. Материальный ущерб, причиненный Воронежскому краю в результате военных действий, был оценен Государственной Чрезвычайной комиссией в 15 млрд. руб.*

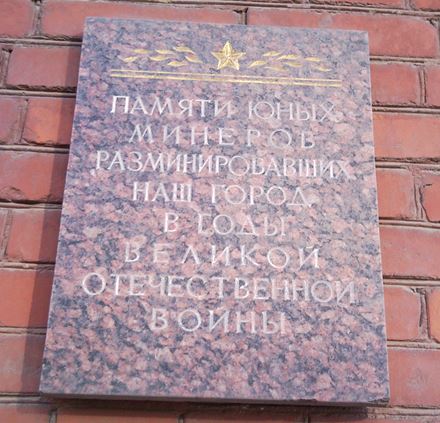

Мемориальная доска, посвящённая детям, разминировавших Воронеж

В январе 1943 г. Воронежская область была освобождена от немецко-фашистских войск. И сразу же началось восстановление разрушенного народного хозяйства области. Вначале нужно было организовать возвращение населения и восстановить город для нормальной жизни. С этой задачей справились в сжатые сроки. Уже в конце марта 1943 г. в Воронеже было около 10 тысяч населения. В мае пошёл трамвай, было налажено электро- и водоснабжение.

Взорванное фашистами в январе 1943 г. здание Дворца пионеров на углу проспекта Революции и улицы Степана Разина. Воронеж. 1945.

Вот как описывает своё прибытие в освобождённый Воронеж очевидец (материалы приводятся Госархивом Воронежской области). Когда я сюда приехал (1 марта 1943 г.), народу было совсем мало (как мне сказал председатель горсовета Воронежа – когда я пришёл доложить ему о своём прибытии – «будешь 2001-м жителем города». По некоторым (главным) улицам проходили лишь тропинки (по другим и их не было), справа и слева от которых стояли колышки с табличками «Мины» или «Проход 3 метра, дальше не идти – мины» и т. д. Много мин было оставлено в домах, печах, заминированы были различные предметы.

Улица Степана Разина. Справа — Дом пионеров (на его месте ныне стоит корпус ВГУИТ), слева — разбитое здание ЮВЖД. 1945

В основном Воронеж представляет из себя обгоревшие каменные коробки, перемежающиеся полностью разрушенными зданиями – результат зажигательных и фугасных авиабомб. Мёртвый город, каменная пустыня, могильная тишина. Не видно и не слышно ни кошки, ни собаки, ни птиц, ни автомашин, ни человеческого голоса. Редко пройдёт человек, пройдёт повозка. На всём протяжении от бывшего вокзала до центра – это примерно полтора километра – я встретил только трёх человек – и это на главной улице города. Вся улица была занесена глубоким снегом, и по её середине (вдоль трамвайных путей, на которых стояли изувеченные вагоны) – извилистая (обходя препятствия), узкая в 50-60 см тропинка.

Современный вид на ул. С. Разина

На многих улицах баррикады, среди которых попадались и такие – штабеля шкафов, положенных один на другой в несколько рядов и заполненных камнем. Во многих местах разбитые, изуродованные танки, пушки, автомашины и другая военная техника.

Проходя мимо сгоревших зданий, не мог понять, почему все первые этажи сплошь завалены обгоревшими кроватями. Потом сообразил: деревянные перекрытия сгорели, и всё из расположенных выше 3-4[го] этажей провалилось вниз, но относительно уцелели только железные кровати – не все полностью расплавились. [1]

Проспект Революции. Дом книги. 1943.

Вскоре город стал вновь давать стране военную продукцию. В феврале 1943 г. начали действовать предприятия пищевой промышленности. С февраля 1943 г. по решению Государственного комитета обороны в Воронеже были организованы мастерские по ремонту военной техники, танков; на базе ряда заводов осуществлялся ремонт авиационных моторов и самолётов. В 1943 и первой половине 1944 гг. возвратились из эвакуации воронежские заводы и приступили к восстановлению цехов и наладке оборудования. В апреле 1944 г. наладил выпуск продукции завод им. Дзержинского, в июне 1944 г. – завод им. Коминтерна, в ноябре 1944 г. – завод им. Тельмана, во второй половине 1944 г. – завод «Электросигнал», в апреле 1945 г. – завод СК им. Кирова. С 1944 г. начинается переход промышленности на мирные рельсы, часть машиностроения переводится на выпуск сельскохозяйственных машин, оборудования для машинно-тракторных станций и др.

Советские войска входят в Воронеж. Проспект Революции. 25 января 1943 г.

Проспект Революции с того же ракурса в 2017 г.

Выделенные правительством денежные средства и материальные ресурсы позволили уже в течение трёх военных лет (1943-1945 гг.) возродить часть экономического потенциала области. Так, в результате проведения интенсивных ремонтно-восстановительных работ к моменту завершения Великой Отечественной войны в области было восстановлено и введено в эксплуатацию 44 крупных и средних завода, начали свою работу 168 артелей промкооперации.

Восстановительная бригада каменщиц Мединститута. 1946 г.. Фото Архивной службы Воронежской области.

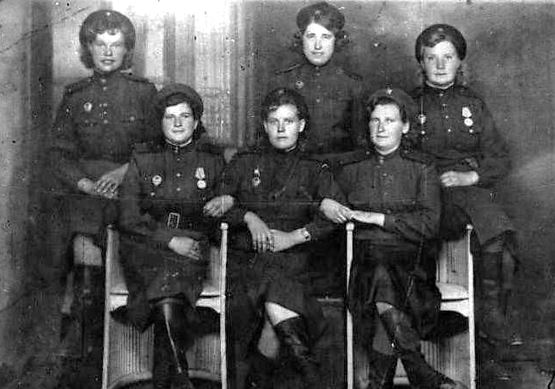

Все строительные и ремонтные работы производились в невероятно тяжёлых условиях, – многие объекты были заминированы (см.: Разминирование — второе освобождение Воронежа), их обезвреживание производили, в том числе, дети и девушки-сапёры (см. фото мемориальной доски, закреплённой на доме по ул. 20-летия ВЛКСМ); не хватало рабочих рук, техники, пищи, одежды.

Девушки-минёры. 1944. Фото Архивной службы Воронежской области

Большое количество тяжелых работ по расчистке завалов осуществлялось женщинами и подростками. В трудные военные и послевоенные годы воронежцы трудились с полной отдачей сил, на пределе человеческих возможностей. Работать в таком напряженном ритме в отсутствие элементарных удобств людям помогали патриотизм, вера в себя, в свою страну, в правоту своего дела.**

Военная и послевоенная экономика Воронежского края (1941-1985 гг.) (ч.2)

Воронеж разрушенный и восстановленный.

Архивная служба Воронежской области

* 15 млрд. руб. в деньгах того времени – колоссальная сумма. Она равнозначна примерно 14 годам непрерывной работы воронежской экономики в ее лучшие предвоенные годы. О размерах ущерба, причиненного промышленности Воронежской области, свидетельствуют следующие данные: к 1943 г. выпуск валовой продукции составил к довоенному 1940 г. по предприятиям союзных министерств только 6,8%, республиканских министерств – 19,5%, местной промышленности – 34,7%, по предприятиям промкооперации – 26,9%.

** И все же, несмотря на самоотверженную работу воронежцев и прикомандированных строительных бригад, масштаб разрушений и людских потерь был таков, что только на ликвидацию завалов, пожарищ, на обрушение разбитых зданий, вывоз и утилизацию мусора требовались годы. Для воронежской экономики, которая к началу войны только начала переходить к новому технологическому укладу, это был страшный удар. Даже многие годы и десятилетия спустя последствия войны будут сказываться на жизненном уровне жителей Воронежской области; львиная доля произведенного продукта будет направляться на накопление, а не на потребление. В послевоенные годы так и не исчезнет товарный дефицит и карточно-талонная система.

[1] См.: Четкина Н.В. О масштабах разрушений и о том, что осталось от города // Воронежский вестник архивиста. 2015. №13. С.215-216.

[2] Cм.: Шамрай В.А. Воронежские автоматы. Из истории производства пистолетов-пулеметов Шпагина в Воронеже в начале Великой Отечественной войны // Воронежский вестник архивиста: научно-информационный ежегодник. Выпуск 11 – 12. – Воронеж, 2013 – 2014. – 316 с.