В нашей стране выражение «Доказывай, что ты не верблюд» является весьма популярным; его россияне употребляют в тех случаях, когда хотят ярко и образно указать на необходимость доказывания чего-то очевидного; того, что казалось бы не требует подтверждения из-за своей несомненности и бесспорности. Например: «В паспорте у меня фамилия написана через «е», а в платёжных документах через «ё». И вот теперь хожу по инстанциям — доказываю, что я не верблюд!».

Фразеологизм «Доказывай, что ты не верблюд» можно встретить в художественной литературе, в кинофильмах, в СМИ, в бизнесе, при оформлении документов, при сбоях в системе авторизации и ведения учёта, при погашении банковских кредитов, при путанности с однофамильцами и во многих других областях человеческой жизнедеятельности.

И если со смысловой нагрузкой выражения «Доказывай, что ты не верблюд» всё более или менее понятно, то про его этимологию (происхождение) этого точно не скажешь — на этом поле есть белые пятна. Неясно, когда появляется и закрепляется в речевом обороте поговорка «Доказывай, что ты не верблюд» — несколько десятилетий назад или ей два-три столетия? Почему именно верблюд выбран как образ для идентификации? Может быть, эта фраза взята из произведений какого-либо баснописца или сатирика? Или верблюд выбран как символ затруднений в правильном написании этого животного? Не исключено, что у верблюда есть своя специфическая особенность — как упрямство у осла, хитрость у лисы, преданность у собаки, которая и породила поговорку «Доказывай, что ты не верблюд».

Для иностранных граждан, углублённо изучающих русский язык, а также для любителей и коллекционеров отечественных фразеологизмов приоткроем тайну этой словесной головоломки с помощью наиболее качественных и авторитетных источников — Словаря Академии Российской, вышедшего в свет в 1789-1794 гг. под редакцией знаменитой княгини Екатерины Дашковой и Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля в его исправленном и дополненном издании 1880-1882 гг.

Откроем вначале наш первый в истории России толковый словарь — Словарь Академии Российской, над которым 11 лет трудился авторский коллектив из 64 экспертов — лучших специалистов своего времени в самых разных областях — в государственном управлении, в военном деле, в духовной сфере, в прозе, поэзии, драматургии (в числе которых были такие выдающиеся личности, как светлейший князь Григорий Потёмкин-Таврический, царедворец и покровитель М.В. Ломоносова Иван Шувалов, поэт Гаврила Державин, автор знаменитого «Недоросля» драматург Денис Фонвизин, фамилия которого тогда писалась иначе — Фон-Визин).

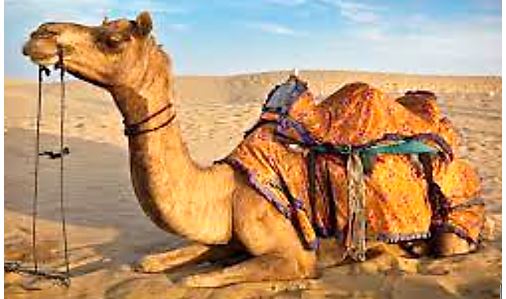

В Части 1 Словаря читаем: Велблюд — в просторечии верблюд. Животное четвероногое, ростом выше лошади, долгошерстное, с раздвоенными копытами, имеющее небольшую голову и весьма длинную шею, иногда один, а иногда два горба на спине; живёт в песчаных степях Африки и Америки, где для перевозу тяжестей употребляется; водится также и в южной России, у калмыков. Велблюдник — управляющий велблюдом. (Словарь Акад. Росс., Ч.1, СПб., 1789, с.584-585).

Как видим, в 18-ом веке официальное написание и звучание имени «каравана пустыни» было велблюд, а простонародное — верблюд. Не внёс ясности в этот вопрос и век 19-ый; В.И. Даль приводит ещё одно наименование — велблуд.

В первом томе словаря Даля читаем: Верблюд — старинное велблуд, сибирское тымень, а самка бура́; самый крупный жвачник, подымающий под вьюком 12-20 пудов. Лёг верблюд, так приехали — верблюд ложится под ношей, когда уже встать не может. (Т.1, с.178).

В.И. Даль приводит пословицу «Лёг верблюд, так приехали», означающую, что человек, выступающий в образе верблюда, не может или не хочет нести взваленную на него ношу. Отсюда и толкование поговорки «Доказывай, что ты не верблюд» — то есть убеждай, что ты это сделал не умышленно, а в силу обстоятельств.

К этой версии примыкает и вторая, связанная с правильным написанием слова верблюд. В прошлые времена существовала путаница с тем, как правильно произносить и писать слово верблюд — то ли велблюд, то ли велблуд, то ли как было принято в народе верблюд.

Интересно, что слово доказывать имело два-три века назад двойной смысл. Доказывать, доказать — 1) убеждать в истине чего доводами, свидетельством; подтверждать что неоспоримо. 2) на кого доносить, доводить, обвинять и уличать; выводить, обнаруживать дело. Доказ — также донос, свидетельство на кого-либо. Докащику первый кнут — коли обманет, не докажет доноса. Жена на мужа не докащица. (Т.1, с.455).

В этой связи поговорка «Доказывай, что ты не верблюд» обретает оттенок открещивания от доноса, навета.

Заметим, что в словаре Даля выражение «Доказывай, что ты не верблюд» не встречается. Следовательно, оно было либо неизвестно Далю, либо появилось в вошло в народную речь уже позже.

См. также: Происхождение русских фразеологизмов

Галкин В.В., д.э.н, проф.